みなさまお揃いで、ご機嫌よく新年をお迎えのことと思います。

新春の寿ぎを申し上げます。

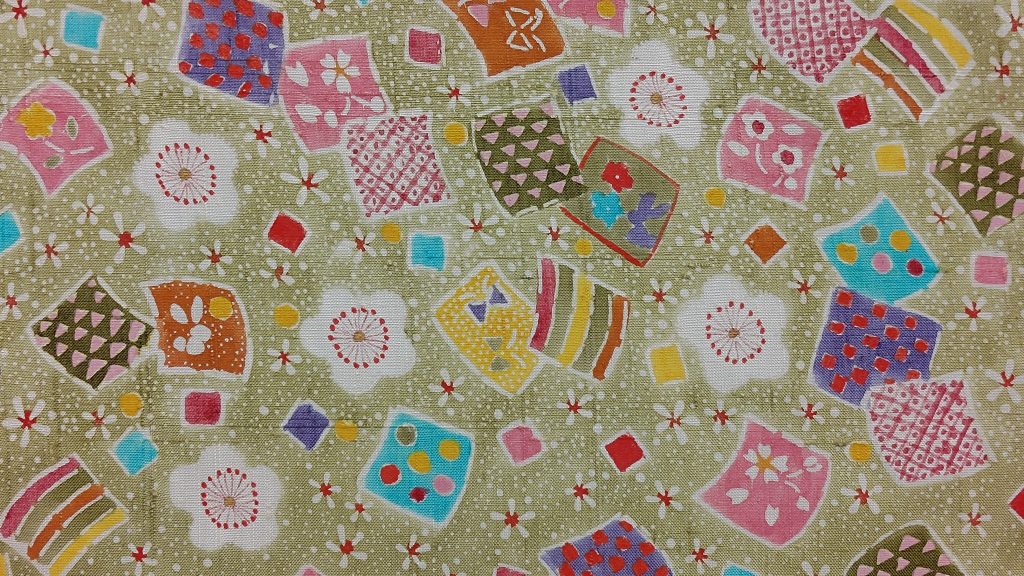

「手仕事の技の粋を集めた呉服の店を作りたい。」

銀座にあった白洲正子さんの店「こうげい」を訪ねた先代店主はそう決意しました。

創業した昭和32年(1957年)

当時、絹糸の精錬技術の進歩はめざましく。機械精錬真っ盛り。

染料も安価で発色の良い化学染料が続々と世の中に出て来た時代。

あえて手引きの糸、そして伝統的な草木染にこだわった店つくり

「そんな事をするのは続けられない。

いずれは立ち行かなくなる。古いものは消えてなくなっていくのだから。」

開店して間もない女性店主には、問屋から、機屋、染め屋からも

たくさんのそんな助言があったのです。

でも、先代はもう決めていました。

本当の手間を掛けた最良のものは人々の心を動かす力があると知っていたのです。

もはや確信していたと言ってよいでしょう。

そういう決意を持った人には

磁石に吸い寄せられるように同じ志を持った方々が集まってきたのです。

芹沢銈介さんの染を請け負っていた

増井伸光さん。

あえて自分の名前を表に出さずに、

芹澤さんの下職をしていました。

鎌倉芳太郎さんの流れをくむ、型絵染の名工です。

その作品にかける執念。

ひたすらに良い染を追い求める姿は

まさに「染の鬼」のようでした。

冬の夜、ご自分の工房の奥にある藍瓶が冷えて藍が悪い状態にならないように

一晩中、近くで火をたいて藍を守る。

一旦染の作業にはいれば三日は食事もとらない。

そうやって仕上がった作品を拝見に工房に足を運び

先代と増井さんが作品の様子を語り合う時

和やかな空気は無く、二人の真剣勝負のような緊張感があったのを

当時、幼い私でも良く覚えています。

後に増井さんが逝去される時、

「残した作品は全て、かつらに持っていけ」と言い残したのです。

先代はお金を工面して、その全作品を引き取りました。

手仕事のものを作る。自分の全身全霊でそれに挑み続ける。

今も伝統工芸かつらの周りには

その志を胸に保つ染色、機織りの方々がおられます。

泡のように消えていってしまう物が溢れるこの時代。

ご自分の手元にきて、日々愛着が湧く。

飽きることのない奥深い味わいが出てくる作品。

作り手の思い。

一つ一つに込められた精進。

伝統工芸かつらは伝えてまいります。

本年も、どうぞよろしくお願い致します。

コメント